rechts oben:rekonstruierte Eichenfässer

unten von links nach rechts:Fass aus Bremen, 14. Jhd.; Fass aus Lübeck; Böttcher bei der Arbeit, Monatsbild August, Italien, frühes 13. Jhd.

Im 13. Jahrhundert, auch noch im späten 13. Jahrhundert, fand sich auf Tisch und Tafel eine Vielzahl von Holzgerät. Holz als Rohstoff war leicht verfügbar und lies sich leicht bearbeiten, so ist es verständlich, daß unabhängig von sozialer Stellung Holzgeschirr verwendet wurde. Es begegnen uns Drechselware, geschnitze Löffel und, wie hier im Beispiel, Daubengefäße. Diese Gefäße wurden in sehr großer Zahl gefertigt und genutzt.

Im 13. Jahrhundert, auch noch im späten 13. Jahrhundert, fand sich auf Tisch und Tafel eine Vielzahl von Holzgerät. Holz als Rohstoff war leicht verfügbar und lies sich leicht bearbeiten, so ist es verständlich, daß unabhängig von sozialer Stellung Holzgeschirr verwendet wurde. Es begegnen uns Drechselware, geschnitze Löffel und, wie hier im Beispiel, Daubengefäße. Diese Gefäße wurden in sehr großer Zahl gefertigt und genutzt.Die hier links abgebildete Rekonstruktion findet ihr historisches Vorbild in einem Freiberger (Sachsen) Grabungsbefund. Aber auch in vielen anderen Regionen sind Kleinböttchergefäße nachzuweisen.

rechts oben: Original (Würzburg, 13. Jh.)

rechts mitte: Holzverschlag angefüllt mit über 250 Daubenschalen (Stendal, 13. Jh.)

rechts unten: Marburg, Elisabethkirche (Glasfenster um 1250)

Zum mittelalterlichen Haushalt gehören unerlässlich Eimer. Sehr gebräuchlich waren hier geböttcherte, weidengebundene Holzeimer. Sie dienten sowohl der Gewinnung des Wassers aus dem Brunnen, als auch dem Transport an den Verwendungsort.

Zum mittelalterlichen Haushalt gehören unerlässlich Eimer. Sehr gebräuchlich waren hier geböttcherte, weidengebundene Holzeimer. Sie dienten sowohl der Gewinnung des Wassers aus dem Brunnen, als auch dem Transport an den Verwendungsort. links: rekonstruierter Daubeneimer, Eiche

rechts oben: Daubeneimer, Lübeck

rechts unten: Daubeneimer, England, 13. Jhd.

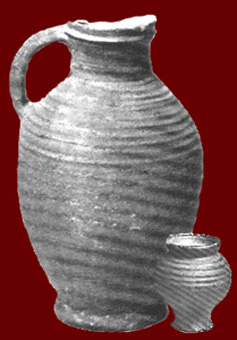

Insbesondere die rheinischen Produktionszentren brachten im Hochmittelalter Keramiken hervor, die aufgrund ihres technologischen Know-how´s bis in weite Teile Europas exportiert wurden. Die rheinischen Töpfer waren auf der Suche nach einem Produktionsverfahren das eine dichtgebrannte, versinterte Keramik hervorbringt, das später erreichte "Steinzeug". Auf dem Weg dorthin gab es einiges an Proto- oder Frühsteinzeugen, deren Scherben nicht regelmäßig durchgesintert waren. Um endlich zum Ziel zu gelangen, musste die Brenntemperatur und die Zusammensetzung des Tones verändert und aufeinander abgestimmt werden. Es mussten Temperaturen von 1200°C erreicht werden.

Insbesondere die rheinischen Produktionszentren brachten im Hochmittelalter Keramiken hervor, die aufgrund ihres technologischen Know-how´s bis in weite Teile Europas exportiert wurden. Die rheinischen Töpfer waren auf der Suche nach einem Produktionsverfahren das eine dichtgebrannte, versinterte Keramik hervorbringt, das später erreichte "Steinzeug". Auf dem Weg dorthin gab es einiges an Proto- oder Frühsteinzeugen, deren Scherben nicht regelmäßig durchgesintert waren. Um endlich zum Ziel zu gelangen, musste die Brenntemperatur und die Zusammensetzung des Tones verändert und aufeinander abgestimmt werden. Es mussten Temperaturen von 1200°C erreicht werden.

Im Laufe des 13. Jahrhunderts kommt metallenem Gerät in den städtischen Haushalten eine immer größere Bedeutung zu. Spätestens am Ende des 12. Jahrhunderts sind Grapengießerwerkstätten in Norddeutschland nachweisbar. In den folgenden hundert Jahren verbreiten sich Bronzegrapen über den gesamten Ostseeraum bis hin zum Harz. Die Verwendung der Grapen lässt sich häufig nur noch an gefundenen Fragmenten (Füßchen/Randstücke)und benutzten oder verworfenen Tonmodeln nachweisen. Selten haben wir es mit vollständig erhaltenen Grapen zu tun, dies gilt insbesondere für die frühen Modelle.

Im allgemeinen ist Buntmetallgerät im Fundgut aufgrund des Materialwertes deutlich unterrepräsentiert, die wertvollen Metalle wurden schlicht "recycled".

Im Laufe des 13. Jahrhunderts kommt metallenem Gerät in den städtischen Haushalten eine immer größere Bedeutung zu. Spätestens am Ende des 12. Jahrhunderts sind Grapengießerwerkstätten in Norddeutschland nachweisbar. In den folgenden hundert Jahren verbreiten sich Bronzegrapen über den gesamten Ostseeraum bis hin zum Harz. Die Verwendung der Grapen lässt sich häufig nur noch an gefundenen Fragmenten (Füßchen/Randstücke)und benutzten oder verworfenen Tonmodeln nachweisen. Selten haben wir es mit vollständig erhaltenen Grapen zu tun, dies gilt insbesondere für die frühen Modelle.

Im allgemeinen ist Buntmetallgerät im Fundgut aufgrund des Materialwertes deutlich unterrepräsentiert, die wertvollen Metalle wurden schlicht "recycled".